近日�����,中國(guó)科學(xué)院武漢病毒研究所/病毒學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室王延軼研究組在國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊《Cell Research》(細(xì)胞研究)在線發(fā)表了題為“LDLR is an entry receptor for Crimean-Congo hemorrhagic fever virus”的研究論文��。該研究發(fā)現(xiàn)了克里米亞-剛果出血熱病毒(CCHFV)的入侵受體LDLR(低密度脂蛋白受體),對(duì)CCHFV感染致病機(jī)制的理解和防控策略的研發(fā)具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值��。

CCHFV是一種蜱蟲傳播�、布尼亞病毒目?jī)?nèi)羅病毒科的負(fù)鏈RNA病毒��,于1956年在剛果首次被分離獲得病毒株����,在1969年被確認(rèn)為引起克里米亞-剛果出血熱的病原體�。目前��,CCHFV在亞洲、非洲�����、歐洲以及中東等地區(qū)的30多個(gè)國(guó)家流行���,感染人后可以引起克里米亞-剛果出血熱���,臨床主要表現(xiàn)為發(fā)熱�����、頭痛、出血���、休克等癥狀,嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致死亡�����,病死率約為30%���。目前臨床上尚無(wú)針對(duì)CCHFV的有效抗病毒治療方案,因此����,各國(guó)普遍將CCHFV列為生物安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的病原之一���,世界衛(wèi)生組織也連續(xù)多年將其列入優(yōu)先研究病原名錄�����。

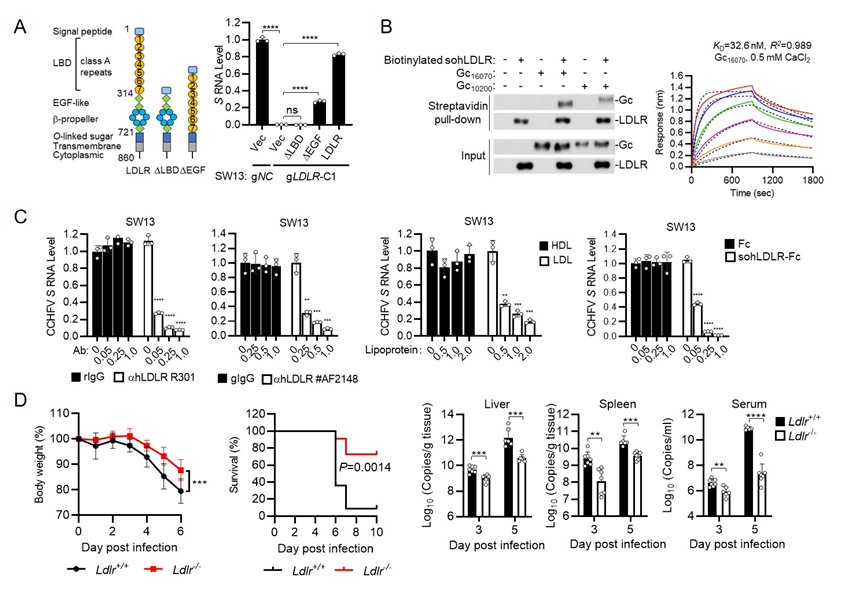

盡管CCHFV已被發(fā)現(xiàn)六十多年,但其入侵細(xì)胞的受體一直未被發(fā)現(xiàn)����。王延軼研究組根據(jù)CCHFV感染細(xì)胞的路徑和特性進(jìn)行分析,另辟蹊徑,通過(guò)野生型CCHFV病毒感染候選基因敲除細(xì)胞進(jìn)行篩選發(fā)現(xiàn),LDLR是CCHFV的一個(gè)入侵受體。研究發(fā)現(xiàn)�,不同類型細(xì)胞膜上LDLR的水平與CCHFV的感染嗜性呈正相關(guān)����。在LDLR缺失的人�����、猴和小鼠來(lái)源的多種細(xì)胞中��,CCHFV的感染顯著降低�����。LDLR可以與CCHFV的包膜蛋白Gc直接結(jié)合�,介導(dǎo)病毒的吸附和內(nèi)吞。靶向LDLR的阻斷抗體��、LDL以及可溶性LDLR在細(xì)胞水平中均可顯著抑制CCHFV感染�。動(dòng)物感染實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),敲除LDLR的小鼠在感染CCHFV后����,致死率、體內(nèi)病毒滴度和組織病變均明顯降低�����。此外�,利用靶向LDLR的阻斷抗體處理小鼠也能有效降低CCHFV復(fù)制,顯著減少組織病變、降低致死率�。該研究表明��,LDLR對(duì)CCHFV的入侵至關(guān)重要,不僅加深了對(duì)CCHFV感染復(fù)制和致病機(jī)制的了解,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)靶向LDLR的阻斷抗體、LDL和可溶性LDLR等可以作為CCHFV感染的潛在防治策略。

武漢病毒研究所青年研究員徐智圣�、博士研究生杜文恬、高級(jí)實(shí)驗(yàn)師王素云和博士研究生汪墨雨為該論文共同第一作者,王延軼研究員為該論文通訊作者��。該研究得到武漢國(guó)家生物安全實(shí)驗(yàn)室的大力支持和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目���、國(guó)家自然科學(xué)基金����、中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)���、湖北省科技重大專項(xiàng)和武漢英才計(jì)劃等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支持����。

圖1:LDLR是CCHFV的受體��。A. 敲除LDLR顯著抑制CCHFV的感染�����;B. LDLR與CCHFV的包膜蛋白Gc具有直接相互作用���;C. LDLR的阻斷抗體���、LDL和可溶性LDLR均可顯著抑制CCHFV的感染��;D. LDLR基因敲除小鼠感染CCHFV后�,體內(nèi)病毒復(fù)制和致死率顯著降低。